このたび霊園総合案内センター(ショールーム)は 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、 4月16日(木)より5月6日(水)まで営業時間を変更させていただきます。

営業時間10:00~16:00

なお、本社の営業時間は通常通り 9:00~17:00です。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

霊園総合案内センター TEL 0120-00-1514 (火曜定休)

神奈川石材株式会社 TEL 046-253-1514 (火曜定休)

このたび霊園総合案内センター(ショールーム)は 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、 4月16日(木)より5月6日(水)まで営業時間を変更させていただきます。

営業時間10:00~16:00

なお、本社の営業時間は通常通り 9:00~17:00です。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

霊園総合案内センター TEL 0120-00-1514 (火曜定休)

神奈川石材株式会社 TEL 046-253-1514 (火曜定休)

皆様、こんにちは。

今年は桜の開花が統計開始以来最も早かったという

ことで愛川霊園の桜は今週が満開になっています。

来週は天気があまり良くないので、お参り、ご見学の方はお早めにご来園下さい。

お参り用のお花、お線香も販売しておりますので、

お求めの際は管理事務所までお立ち寄り下さい。

皆様のご来園を心よりお待ちしております。

皆様、こんにちは。

先日、天気はあまり良くありませんでしたが小田原城に行って来ました。

何年ぶりかに行ったのですが、城内の展示内容ががらりと変わっていて、壁のまわりは大きなパネルで小田原城の歴史や豊臣秀吉の小田原攻めをプロジェクターで紹介するなどとても分かりやすく勉強になりました。

その他、城址公園内は忍者館やお猿さんがいたりとお城以外でも楽しめるスポットがたくさんありますのでご家族で行かれるのもオススメです!

そして、毎度のことで申し訳ないのですが、お腹が空いたので小田原城から相模湾沿いを走り、“ヒルトン小田原”さんのランチビュッフェへ行きました。

ここのおすすめは小田原で捕れた地魚を目の前でさばいて提供してくれるということで

このお魚は“ホウボウ”です。白身であっさりしていますが、うま味があってとてもおいしいです!

お寿司を食べましたが食べるのに夢中で写真を撮り忘れました 笑

天然温泉の日帰り入浴プランがセットになったランチプランもありますので小田原に行った際は、ぜひ行ってみて下さい。

皆様、こんにちは。

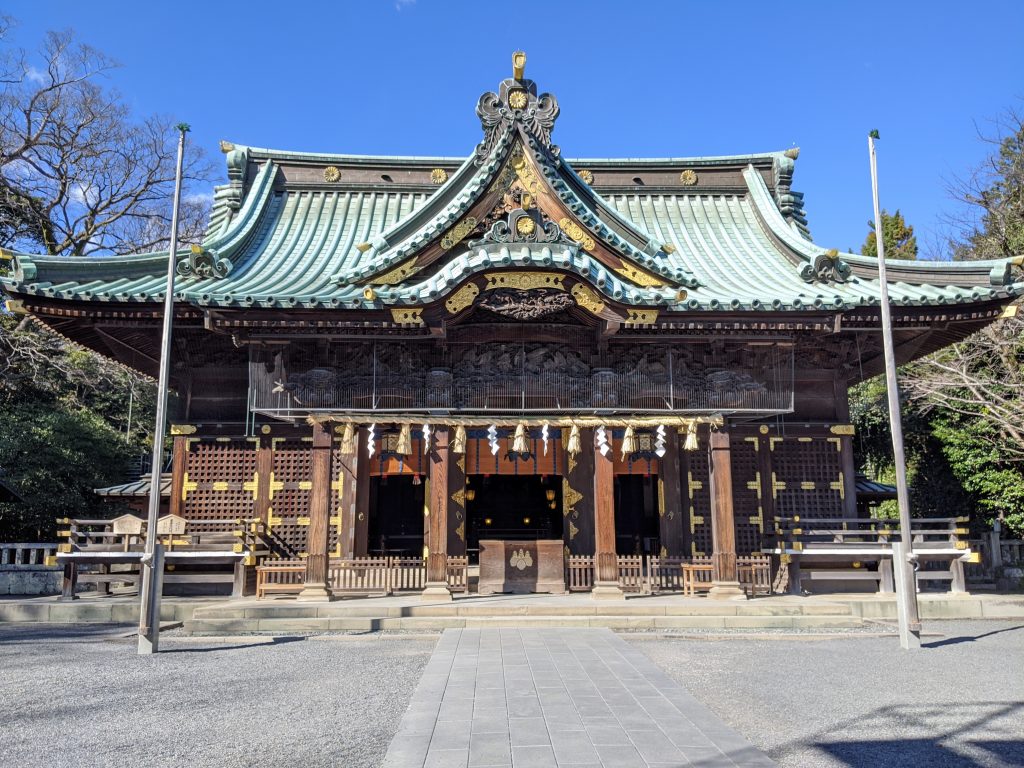

前回に引き続き静岡のお話しですが、河津桜を観に行く前に三島市へ行きました。

静岡のパワースポットのひとつである「三嶋大社」は、山森農産の守護神“大山祇命(おおやまつみのみこと)”と、恵比寿様でおなじみの“積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)”が祀られています。創建の時期は不明らしいのですが奈良・平安時代の古書には記述があるということで、歴史を感じます。

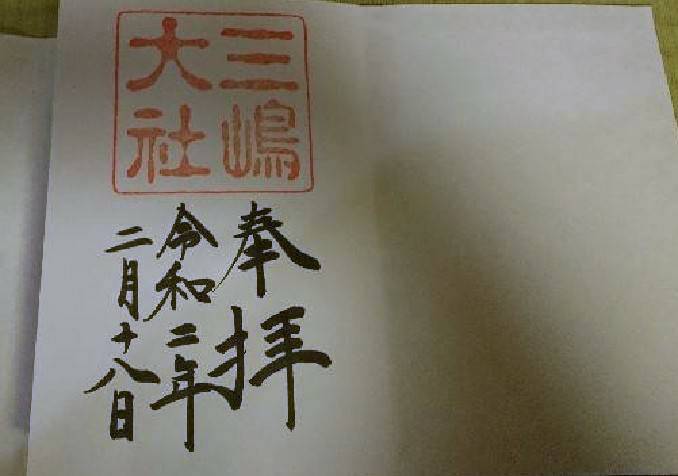

令和の大修理の最中でしたので、本殿のみ。

お参りの後は、御朱印帳をいただきました。

そして、静岡を代表する食べ物といえば…

うなぎです!

三島大社から歩いて10分ほど、“うなぎ いけだ”屋さんに到着。

1時間ほど並んでいる間、焼きの作業を見学して…

混んでいたのでお吸い物はあとになりました 笑

やはり本場のうなぎは違います!本当においしかったです!!

静岡に行った際は、ぜひうなぎを食べてみて下さい。

皆様、こんにちは。

先週、南伊豆へ河津桜を見に行きましたが、今年は

例年より10日ほど早いということですでに満開で

した。

下賀茂温泉を流れる青野川沿いの河津桜

800本あるそうです

そして、座間市にあるグリーンメモリアル座間も河津桜がとても綺麗に咲いています!

ここの河津桜は河津町から取り寄せて植樹したもので今週から来週が見ごろです!

見ていて癒されます (駐車場入口左側)

墓所のご見学、お墓参りの際には、ぜひ見て行って下さい。

皆様、こんにちは。

先日、お休みをいただいて義母の実家がある福島県 白河市に行って来ました。

前日に、栃木県の那須市に1泊し車で1時間ほどで 到着。

霊園やお寺ではなく、代々家系が所有している土地にお墓があると聞いていたのでどんな場所か想像しながら行くと…

山肌の裾野にポツンと数基、お墓が建っていました。早速、お参りをしようと花筒の中の水を出した瞬間 “アマガエル”が飛び出し思わず絶叫しました。山林の中でよかったです 笑

そのあとは無事、お墓参りを終え帰路の途中、お腹が空いたので地元では超人気店の~とら食堂~さんへ。

チャーシュー、ワンタン、麺、すべてが絶品でした!!

もし白河に行く機会がありましたらぜひ行ってみて 下さい。おすすめです!

皆様、こんにちは。

まだまだ寒い日が続いていますね。空気が乾燥しているので手洗い、うがいが大切だと感じる今日この頃ですが、乾燥している分、景色はきれいに見えますね。

そこで、本日は海老名市にあります “新ふじみ霊園” からみえる富士山をご覧下さい。

目でみるともう少し大きく見えます。とてもきれいですね。

この富士山が見えるので「ふじみ」という霊園の名前になりました。

また、この時期は一年の中でも一番きれいにみえる季節です。

皆様のご来園を心よりお待ちしております。

皆様、こんにちは。

今年も早いもので1カ月が経ちましたね。

寒い日が続いていますが、お天気が良かったので写真を撮ってみました。

愛川霊園は西側に丹沢山系がきれいに見えてとても安らぎます。

お参りされた後は管理事務所や芝生のベンチで休憩していただいて大丈夫です!

4月には入口の桜の木が満開に咲き誇りますので、また写真をアップいたします!

GWが明けて初めて青空で始まった本日は、朝の気温がなんと一桁台、というこの時期にしては非常に寒い朝でした。

始業後間もなく、当社おすすめ霊園!のひとつ、愛川霊園に電話をしたところ、管理事務所の事務員さんに「鳥の声、聞こえる?」と、質問されました。

確かに、耳を澄まして聞いてみると受話器の向こうから鳥のさえずりが聞こえていて、新緑の爽やかな光景が目に浮かび、肌寒さも忘れる清々しい仕事の始まりになりました。

そんな愛川霊園は自然に囲まれている場所にあり、とてものどかで穏やかな霊園です。

これからご建墓を予定されているお客様で、お墓に入った後、あるいはお参りするときはゆっくりしたい、という方には特におすすめです。

ご見学あるいは資料ご希望等がございましたら、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

桜前線も東北までたどり着き、すっかり新緑の季節になりましたね。

新しいことがいろいろ始まる春ですが、神奈川石材では新たに、仏壇・仏具の取扱いを始めました。

当社、ショールームには何点かお見本も展示しておりますので、ご購入をお考えの方は、是非一度ご相談くださいませ。